星新一氏。出会いは唐突で、衝撃的でした。と言ってもご本人にお会いしたわけではありません。本というものの出会いはこうでなくてはなりません。その時のことを鮮明に覚えております。

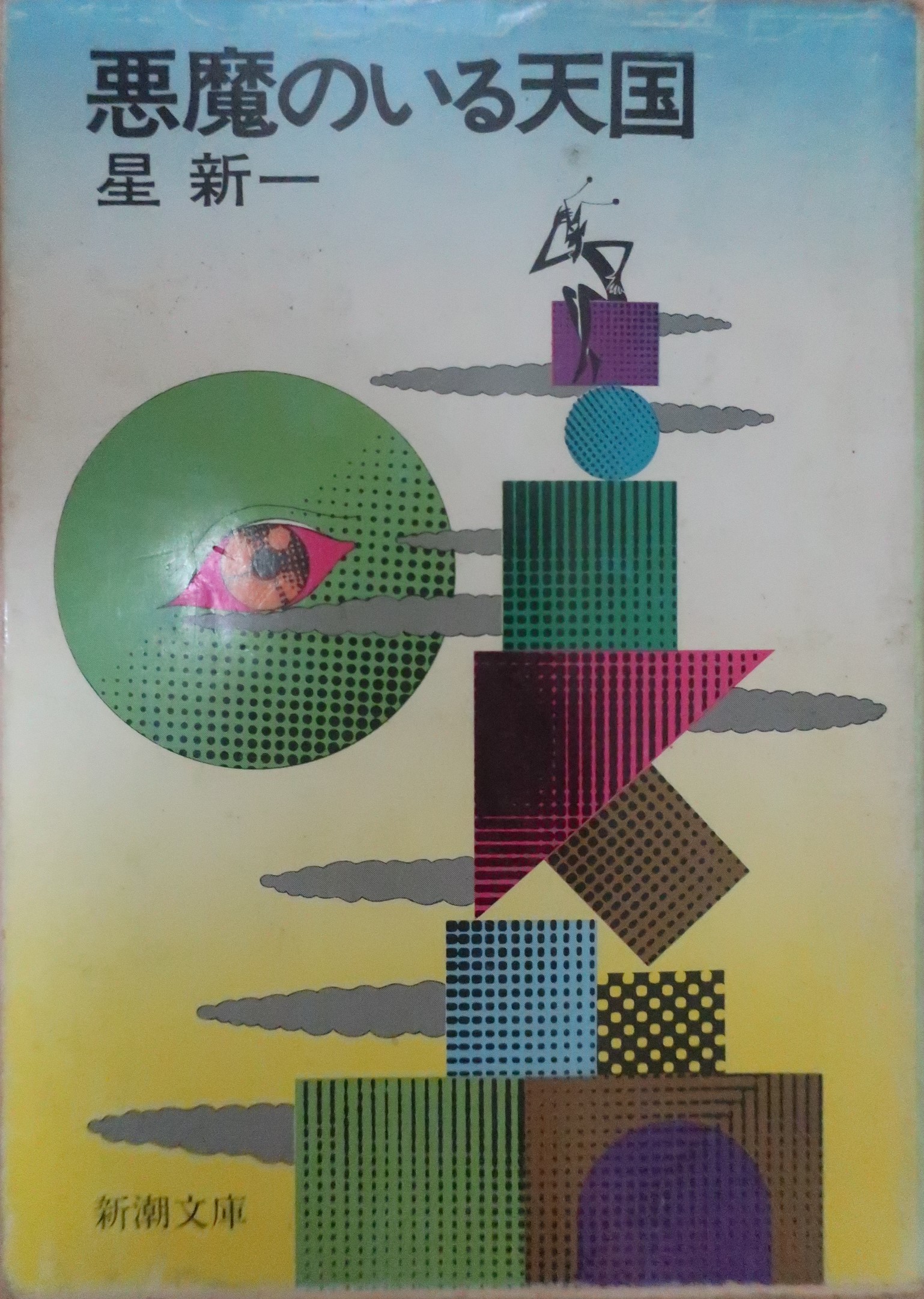

小学校5年生の終わり(冬)でした。友達から一冊の本を勧められました。「この本お勧めだよ。面白いよ」と見せてくれたのです。私はその本の虜になり、夢中になって読みました。それが、星新一氏の「悪魔のいる天国」の文庫本でした。ほかの文庫本も買い集め、中学に入ってからも、バザーで本があると何冊も買い込んで読み漁りました。出会うきっかけを作ってくれた片岡君(漢字はあっているかな)、ありがとう(同級生)。

先日、代表作の「ボッコちゃん」を読み返してみました。当初の題名は「人造美人」だったと記憶しています。ショートショートの旗手と言われておりすが、流石、あの数ページ物語の中に「起承転結」がまとまっています。読み直して気が付いたことは、不要な一文は一切なく、簡潔に書かれていることに新ためて驚きました。逆に言ってしまえば、一文でも読み落としてしまえば、最後のオチが理解できないでしょう。そしてそこから「何が面白いのか」、何が言いたいのか」を読み取るためには、いわゆる「行間を読む」という作業が無意識に必要になってきます。例えば、一部ネタバレですが、ボッコちゃんは人造人間であるため、お酒をどんなに飲んでも酔わない、その秘密はボッコちゃんの足元には、口から飲んだアルコールを流し出す管と、それを溜める容器が置いてあるのです。マスターはそれを集めて時々常連客にふるまうのです。それがきっかけで最後のオチにつながるのですが、文中には「管がある事実」、「マスターがふるまう事実」、「時々お客さんに飲ませる事実」しかかいてありません。オチでどうしてこういう結果になったのかは、読み手まかせです。「こうであり、こうだったから、こうなった」という説明は一切ありません。いや、むしろそれを入れたら面白さは半減、いやそれ以下になってしまうでしょう。

読者のイマジネーションを最大限に引き出す文章のうまさは他に類を見ません。また、挿絵を担当して下さっている「眞鍋博」氏の未来的なイラストは、文章にマッチしており、絶妙な文庫本(新潮文庫)が出来上がっております。

最近小学校3年生の長男から「5分後に意外な結末」「5秒後に意外な結末」という本のシリーズを勧められて読んでおります。こちらは「玉石混淆」という感じではありますが、全体的に「玉」が多く、イマジネーションを掻き立てる「良書」といえると思います。

どちらも興味がおありでしたら、お手にしてみてはいかがでしょうか。

ところで全然関係ないのですが、思い出したので書きます。以前映画が好きなことも書きましたが、最近DVDで「キューブ」(カナダ映画、監督はヴィンチェンゾ・ナタリ)を鑑賞しなおしました。突然気が付いたら、何人かの人々が、立方体の部屋の中で目覚めます。同じ形の部屋が上下左右に無数につながっておりますが、入ると恐ろしい仕掛けがしてあります。安全な部屋は限られ、その部屋の条件を解いていき、外へ脱出するというストーリーです。なんのためにだれが作って、人々がどうしてそこに入っているのかは全く説明がありません(私が気付かないだけかもしれませんが)。トラップによりひとり、そして一人と人々は亡くなっていきます。映像もですが、心理的に怖い映画です。しかし私の一番の衝撃であったところは一人の正義漢(と思われていた)の登場人物が、実は極悪非道な警察官であったという事実を知った時でした。そういえば「ターミネーター2」のジェームズ・キャメロン監督は、敵役のT1000が警察官の姿ををさせたことに拘ったと言っております。これはここでは書けない内容ですので、Webで検索してみてください。本も映画も作る人も奥が深いですね。その奥深さを知る楽しみもあるのです。

今回はこれまで。

次回はできましたら、私の大好きな作家、眉村卓氏につき書評を述べてみたいと考えております。